Author Naveen Choudhary writes about his favourite Hindi Political Fiction books.

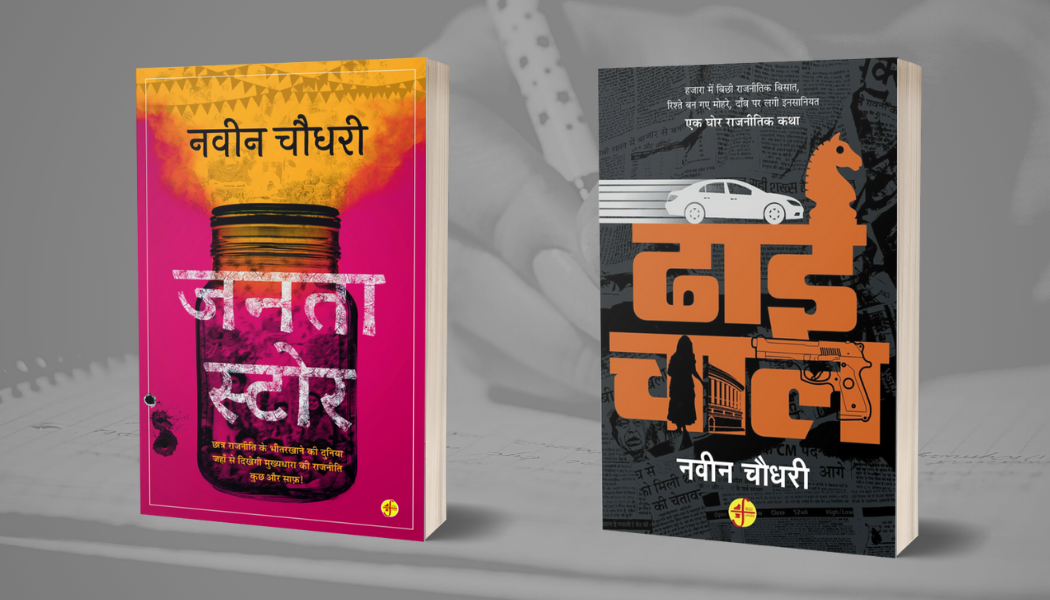

राजनीति और राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित कई कहानियाँ दिखती हैं लेकिन विशुद्ध रूप से राजनैतिक उपन्यास कम मिलते हैं। मैं 2 राजनैतिक उपन्यासों ‘जनता स्टोर’ एवं ‘ढाई चाल’ का लेखक हूँ। आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ ऐसी किताबों से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ जो राजनीति को भीतर से समझने के लिये एक दृष्टि पाठकों को प्रदान करती है। इनमें कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिनको पढ़ते हुए आपको एहसास होगा कि आप ऐसे ही किसी राजनैतिक घटनाक्रम के साक्षी एक दर्शक या अखबार के पाठक के तौर पर तो थे किंतु संभवतः उस घटनाक्रम के कुछ पक्ष आपकी नजरों से छूट गए।

1. मुख्यमंत्री

चाणक्य सेन द्वारा लिखा गया यह उपन्यास मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था जिसका हिंदी अनुवाद वर्ष 1967 में राजकमल प्रकाशन समूह से आया।

कहानी एक काल्पनिक प्रांत ‘उदयाचल’ की है लेकिन जैसे आप इसे पढ़ने लगते हैं आभास होता है कि यह उस दौर में मध्य-प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के चरित्र से प्रेरित है। कहानी की शुरुआत उदयाचल के मुख्यमंत्री कृष्ण द्वैपायण कौशल की सरकार के जो कि आजादी के बाद की पहली काँग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल के गिरने की खबर से होता है। उसके बाद की पूरी कथा अगले 24 घंटों की कथा है।

कहानी सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम या सरकार बचाने के बारे में नहीं बल्कि उसके माध्यम से समाज की राजनैतिक चेतना, विचारधाराओं, नैतिकता बनाम नैतिकता के आडंबर की पोल खोलता है। मूल कथा के साथ साथ आजादी के पूर्व और उत्तर काल के एक लंबे कालखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा भी चलती रहती है।

उपन्यास के पात्र आज भी हमारे चारों ओर नजर आते हैं। कहानी के बहुत पात्र हैं जिनमें कोई इतना ईमानदार है कि बेटे को आरोप के भय से नौकरी नहीं दिलवा रहा तो कोई ‘उतना’ ईमानदार है कि उनके रहस्य मुख्यमंत्री की अलमारी में सुरक्षित है।

उपन्यास में कई जगह प्रसंगवश उद्धृत गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ, महाभारत के अंश कविताएँ इस उपन्यास को और विशेष बना जाती हैं। उपन्यास की एक पंक्ति जो मुझे बेहद प्रिय लगी – “हिंदुस्तान में राजनीति एक पेशा बन गया है। यहाँ के नेता कभी अवकाश ग्रहण नहीं करेंगे। हर नेता गद्दी पर जमा हुआ ही मरना चाहेगा।“

2. राग दरबारी

एक छवि बनाई गई कि गाँव के लोग बड़े सीधे होते हैं लेकिन जब राजनीति की बात हो तो गाँव, कस्बों की राजनीति ऐसी होती है कि यहाँ के लोगों की गणित के सामने बड़े बड़े पानी भरने लगें। वर्ष 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग-दरबारी उसी गाँव-कस्बे की राजनीति की परतें खोलता है। उपन्यास के पात्र वैद्यजी, रुप्पन, सनीचर, लंगड़, बड़े पहलवान, रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब, रामाधीन भीखमखेड़वी के माध्यम से यह उपन्यास सिर्फ राजनीतिक परतें नहीं खोलता बल्कि राजनैतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य भी करता है।

सत्ता में बैठे लोग किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से अपनी राजनैतिक पकड़ को बनाये रखने के लिये पावर सेंटर खड़े किये जाते हैं यह उपन्यास के पात्र वैद्य जी दिखाते हैं। शिवपालगंज के रहवासियों के चेहरों और चरित्र में शहर, गाँव और कस्बे के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व दिखने लगता है।

इस उपन्यास की एक पंक्ति जो मुझे बहुत पसंद आई – ‘चूंकि चुनाव लड़ने वाले प्रायः घटिया आदमी होते हैं, इसलिए एक नए घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया आदमी, जिसके घटियापने को लोगों ने पहले ही समझ-बूझ लिया है, उखाड़ना न चाहिये।‘

3. महाभोज

उपन्यास और फिल्म में एक बड़ा अंतर वास्तविकता का है। फिल्म का नायक अंत में जीत ही जाता है किंतु वास्तविक जीवन में नायक हारते भी देखे गए हैं। 1979 में मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित ‘महाभोज’ ऐसी ही एक कहानी है।

पढ़ा-लिखा समाज को बदलने एवं वंचित वर्ग को हक दिलाने की इच्छा रखने वाला नायक बिसेसर पहले ही दृश्य में मृत पाया जाता है। एक क्रांतिकारी युवक की मृत्यु ही वह महाभोज है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने हिस्से का भोज लेना चाहते हैं। जहाँ विपक्ष इस मौत को मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री ‘दा साहब’ का इस्तीफा चाहता है, वहीं दा साहब जैसा संजीदा व्यक्ति बिसेसर को न्याय दिलाने के लिये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता।

ऐसा नहीं कि बिसेसर की मौत किसी को उद्वेलित नहीं करती, उसका मित्र बिंदा उसके सपने पूरे करने और उसके हत्यारे को सजा दिलाने को तत्पर है तो वहीं पर ‘स्थिति संभालने के लिये’ के लिये ईमानदार एसपी सक्सेना साहब को जाँच सौंपी गई है लेकिन हमारे देश में ईमानदार अधिकारी का इस्तेमाल जाँच के लिये नहीं बल्कि ‘जाँच ठीक हो रही है’ ये दिखाने के लिये होता है। जाँच के बाद तो उसका ट्रांसफर होना ही है।

राजकमल प्रकाशन से छपा यह उपन्यास पाठकों को बेचैन करता है। यह उपन्यास इस धारणा को भी तोड़ता है महिलायें राजनीति नहीं समझती। इस उपन्यास की एक पंक्ति जो मुझे बेहद अच्छी लगी – ‘आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा – इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से।‘

4. अशोक राजपथ

वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास अशोक राजपथ को इसके लेखक अवधेश प्रीत उन युवाओं को समर्पित करते हैं जो ‘पावर पॉलिटिक्स’ में नहीं, मूल्यों की पक्षधर है।

पटना की छात्र राजनीति पर आधारित इस उपन्यास का केंद्र गोप छात्रावास है जहाँ के दो छात्र नेता रमेश बाबू और दिवाकर कोचिंग सेंटर माफिया के खिलाफ आंदोलन खोले हुए हैं। वहीं एक तीसरा पात्र जीवकान्त इन सबके बीच अपना स्थान खोज रहा है। छात्रों की इस राजनीति को एक तरफ मुख्यमंत्री के करीबी संतू यादव जैसे गुंडे विधायक संचालित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी पार्टी के एमएलसी प्रो. मनोरंजन प्रसाद इन्हीं छात्रों के बीच एक नए गुट को खड़ा करके अपनी राजनैतिक रोटियाँ सेकते हैं।

उपन्यास का हर पात्र न्याय के लिये लड़ रहा है, हर पात्र गरीबों का हमदर्द है, हर पात्र कुछ अच्छा करना चाहता है, आंदोलन को सब अपने हिसाब से चलाना छह रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड, सामाजिक न्याय, पढ़ाई का हक जैसे शब्दों के जाल में फँसा कर किस प्रकार छात्रों को अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल किया जाता है, यह इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से नजर आता है। उपन्यास का एक पात्र छात्र नेताओं के आंदोलन के बारे में सवाल उठाते हुए पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है कि इस सारी लड़ाई में मारा वो छात्र गया जो नेता का पिछलग्गू था, छात्र नेता तो सुरक्षित था।

5. किस्साग्राम

1967 में प्रकाशित मुख्यमंत्री उपन्यास राजनीति में धर्म के महत्व को भी कहानी में पिरोता है और वर्ष 2024 में प्रकाशित लेखक प्रभात रंजन का उपन्यास किस्साग्राम इस यकीन को पुख्ता करता है कि चाहे जितने बरस बीत जाएं, राजनीति और धर्म का साथ चोली-दामन की तरह रहेगा।

90 का दशक भारत के इतिहास में भूमंडलीकरण और राजनीति में धर्म के केंद्र में आ जाने को लेकर याद रखा जाएगा। इधर कस्बे अपनी कस्बाई पहचान छोड़कर शहर हो जाना चाहते थे और उधर राजनीति मुद्दे छोड़ मंदिर-मस्जिद पर आ चुकी थी। राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था तीनों ही एक नए सिरे से परिभाषित हो रहे थे। इस परिभाषा को कभी बाजार बन रहा था तो कभी राजनीति।

अन्हारी गाँव के चौतरा हनुमान जी के मंदिर टूटने और इलाके के प्रसिद्ध छकौरी पहलवान के गायब होने की दो घटनाओं के माध्यम से प्रभात रंजन सभी पक्षों की राजनीति के धागे खोल देते हैं चाहे वह पिछड़ों की राजनीति करने वाले हों या अगड़ों की, हिंदू की राजनीति वाले हों या मुसलमान की, छात्र नेता हो या कोई धाकड़ नेता।

एक नेता को जानता हूँ जो लगातार पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं, टिकट की जुगत लगाते हैं और हर बार हार जाते हैं। दरअसल उस सीट के समीकरण उनके लिये फिट हैं ही नहीं लेकिन वो लड़ते हैं। हमेशा सोचता था कि सीट क्यों नहीं बदल लेते मगर उनके वहीं टिके रहने का कारण मुझे इस उपन्यास की कुछ पंक्तियों में मिला – ‘जीता हुआ नेता सबका हो जाता है। उसे सभी को अपनों की तरह देखना होता है इसलिए चाह कर भी अपनी जाति के लिये बहुत काम नहीं कर पाता। लेकिन हारे नेता के पास ऐसी कोई वजह नहीं। वह अपने लोगों के काम करता रह सकता है। काम थोड़ा कम भी करवा पाया तो कोई बात नहीं। लोगों की सहानुभूति तब भी बनी रहती है। लोग कहते हैं हार कर भी इतना काम करवा देता है तो जीतने पर कितना करता।‘ इसी संदर्भ में एक और पंक्ति बहुत मारक है – ‘चुनाव जीतना एक कला है तो चुनाव लड़ना एक पेशा।‘

(यह लेख उपन्यासकार नवीन चौधरी द्वारा लिखा गया है। नवीन चौधरी के दो राजनैतिक उपन्यास ‘जनता स्टोर’ एवं ‘ढाई चाल’ राजकमल प्रकाशन समूह के फंडा से प्रकाशित हैं। गंभीर विषयों पर रोचक तरीके से लिखे गए दोनों उपन्यास पाठकों द्वारा काफी सराहे गए हैं। जहाँ जनता स्टोर छात्र राजनीति में जातिवाद एवं प्रदेश की राजनीति के प्रभाव को दर्शाता है, वहीं ‘ढाई चाल’ एक नाबालिग के बलात्कार की घटना के बैक्ड्राप में राजनीतिक घटनाक्रमों एवं मीडिया की चाल द्वारा जनसमूह में नए नेरटिव को खड़ा करते हुए न्याय पाने की लड़ाई को दर्शाता है।)